人口6千人にも満たない小さな町ですが、

ふとした日常の中で、

田舎暮らしの魅力と不安

自然が豊かで、騒音もなく、空気もきれい。

けれどその一方で、医療機関が少なく、交通の便も悪いため、

特にひとり暮らしの高齢者や持病を抱えた人には、

離れて暮らす家族への思い

子どもたちが独立して家を出て、今では年に数回会えるかどうか。

連絡は取り合っていても、「何かあったら…」

だからこそ、今のうちにできる備えをしておくことが、

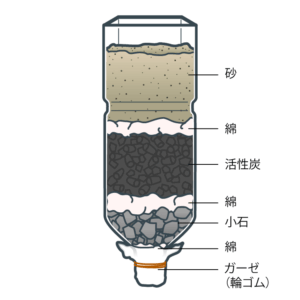

災害に備える、田舎ならではの工夫

電気が止まっても使える ポータブル電源は備えておきたいアイテム第一位だが値段が高いのがネック。スマホの充電などにも必要。

水の備蓄は コンパクトに保管できる保存水袋も用意。昔と違い飲める水がないので、川などが当てにならない。備蓄が必要.

情報が途絶えないように ラジオやモバイル回線の確保田舎では場所によって使えない所もあるので、普段から、使える場所を把握しておくことも、必要です。実際今、自宅は電波が弱く、ブースターを使ってます。災害時には、厳しいです。

納屋や倉庫を活用した分散備蓄

車や薪の保存などにも活用しています。昔、農家のなごりで、農機具なども保存、潅水用具や、ビニールシートなど、もしもの時、役立ちます。

> 都会では得にくい「スペース」や「地域のつながり」も、

■ 最後に:備えは“今”できる家族への愛情

災害が起きてからでは遅い。

だからこそ、日々の生活の中で備えを進めることが、離れて暮らす家族への一番の安心材料になるのです。

まとめ文

田舎暮らしは不便な面もありますが、その分“備える力”

を持っています。

自分だけでなく、離れた場所で暮らす大切な人たちのためにも、「今できること」を積み重ねていきたい。

片付けも、大事な仕事、置いた場所など常に覚えているように、心がけています。

このブログが、

離れている子供達とまた、暮らせる事を想いながら、このブログの纏めとします。

コメント